这下出名了,不仅梁文锋没想到,就是全国人民也没想到,继李四光、钱学森、屠呦

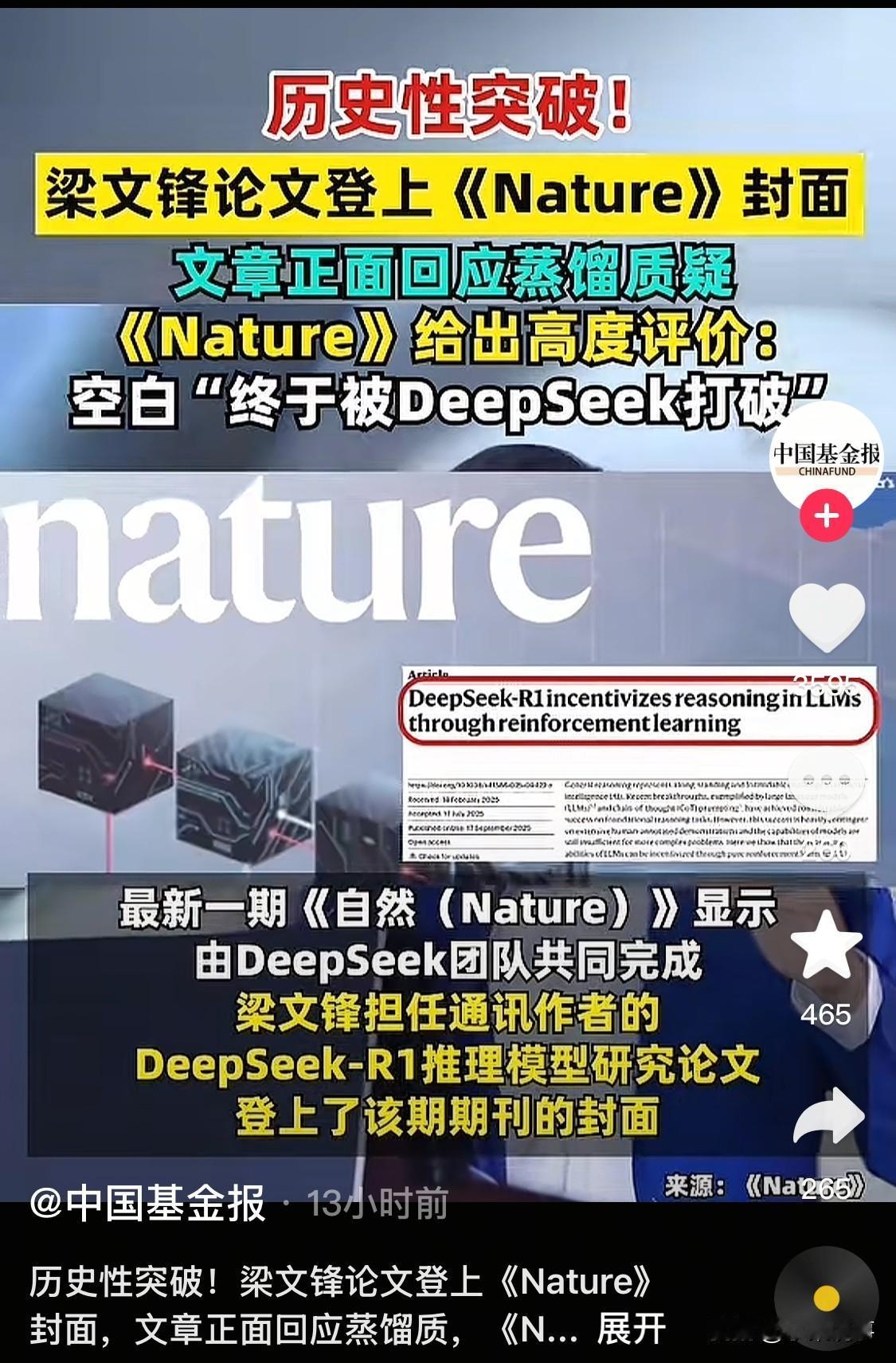

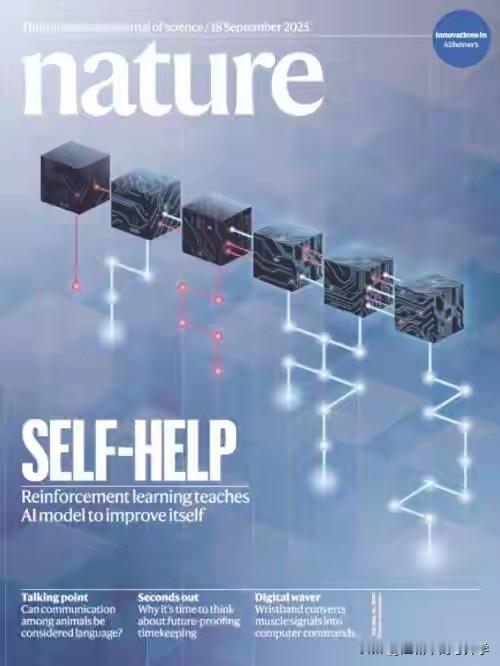

这下出名了,不仅梁文锋没想到,就是全国人民也没想到,继李四光、钱学森、屠呦呦等先贤伟人之后,他荣登《Nature》杂志封面。提起《Nature》封面人物,大家脑海里最先蹦出来的,多半是深耕科研数十年、手握多项重大突破的学界泰斗。李四光奠基中国地质力学,钱学森撑起航天事业脊梁,屠呦呦从青蒿中提取抗疟良药——哪一位不是用一辈子的坚守换来了世界级认可?梁文锋这个名字,此前别说全国人民,就连不少科研圈的人都觉得陌生,突然站上这个国际舞台,难怪会让人直呼“意外”。但这份“意外”背后,藏着的不是运气,而是实打实的硬实力。翻出梁文锋的研究成果就知道,他团队聚焦的是纳米材料在肿瘤治疗中的应用,这个领域全球都在抢着突破,他们却率先找到了一种能精准“瞄准”癌细胞、又不伤害正常细胞的新方法。数据不会说谎,相关实验在动物模型上的肿瘤抑制率超过90%,还通过了国际权威机构的重复验证——没有真东西,《Nature》可不会给任何人“开绿灯”。有人可能会问,既然成果这么硬,为啥之前没听说过他?这恰恰戳中了科研圈的一个现状:很多默默搞研究的学者,把所有精力都砸在了实验室里,既不会包装自己,也没时间搞宣传。不像有些“学术网红”,论文还没发表几篇,名气先炒得震天响。梁文锋团队直到研究通过终审,才在单位内部的小会上提了一句,这种“闷声干大事”的劲儿,倒跟屠呦呦当年埋头提取青蒿素的样子挺像。更让人触动的是,梁文锋的研究从一开始就盯着“解决真问题”。现在不少肿瘤治疗方法,要么副作用大到患者扛不住,要么价格高到普通家庭用不起。他团队在设计材料时,特意选择了成本低、易量产的原料,还反复优化工艺,就是想让未来的治疗方案能走进基层医院。这种把“论文写在祖国大地上”的初心,比单纯登上一本杂志封面更有分量。当然,也有人觉得,把梁文锋和李四光、钱学森这些先贤放在一起,是不是有点“捧得太高”?这种质疑能理解,毕竟前辈们的贡献早已改变了国家命运。但换个角度想,正是有了一代又一代像梁文锋这样的研究者接棒,前辈们开创的科研之路才能走得更远。今天他能站上《Nature》封面,证明中国科研不仅有“老当益壮”的坚守,更有“青出于蓝”的活力。梁文锋的“意外走红”,其实也是给所有科研工作者提了个醒:真正有价值的研究,从来不会被埋没。不需要刻意追求曝光,不需要靠流量博关注,只要沉下心来攻克难题,终有一天会被世界看见。而对我们普通人来说,记住这个名字的同时,更该明白:中国的科技进步,从来不是靠少数“明星”撑起来的,而是无数像梁文锋这样的“无名英雄”在实验室里熬出来的。各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

![肉眼可见的壮了[墨镜]文班亚马](http://image.uczzd.cn/1657577135742195681.jpg?id=0)

![没毛病[思考]长毛星人vs秃头星人](http://image.uczzd.cn/10234408983300006458.jpg?id=0)